古民家の店内では沖縄の器で

伝統的な王朝菓子を手みやげに。

昔ながらの郷土菓子と

琉球菓子とお茶のお店です。

沖縄の八重瀬町にある

kotiについて

自然のめぐりの中で

「koti」という名は、漢字を当てると「東風」。

この可愛らしい響きは、春が訪れたことを知らせる風のことで、この場所がある沖縄島南部の「東風平」という集落の名前とも重なります。そして、この「東」のことを沖縄では、太陽が昇る東方を意味して「あがり」と呼び、いにしえの時代から、神聖な方角と考えてきました。

太陽の動き、月の満ち欠け、風の向き、季節のめぐり。沖縄に暮らしていると、そんな自然のサイクルを大切にする文化や習慣が私たちの暮らしのおおもとに根づいていることを、日々、実感することがあります。

旧暦に沿って行われる祝い事や祭祀はもちろん、太陽と月、風を読みながら行われる、農や漁。

そこには、自然がもたらしてくれる恵みへの感謝と祈りがあって、この自然のめぐりの中で私たちは生かされているのだということを、深く知るのです。

この場所の名を「koti」としたのも、その言葉の意味に触れただけで、本来、自然とともにあった私たちの暮らしがそっと浮かび上がってくる、そんな気がしたからです。

豊かなひと時へと

「koti」は琉球菓子とお茶のお店です。琉球菓子と一口に言っても、琉球王国時代、王家で接待や祭事などに用いられていた王朝菓子と、庶民の間で親しまれ、地元に根づいてきた郷土菓子と、その種類や味わいもさまざまです。

「koti」では、琉球王国時代から伝わるこれらのお菓子を、伝統的なつくりかたを用いながら、現代のスイーツとしても美味しく召し上がっていただけるよう、素材にこだわり、ひとつひとつ丁寧に届けていきたいと思っています。

また、そんな琉球菓子とよく合う、沖縄に文化的、歴史的にルーツのあるお茶や、この島の風土を生かして栽培された香り高い緑茶や紅茶もご用意いたします。

沖縄では古くから、10時と3時にお菓子と飲み物を持ち寄って休憩する「十時茶」、「三時茶」という習慣があります。慌ただしい日常に流されることなく、店内で琉球の風を感じながら「一息つく」。

そんな時間の大切さを、「koti」の場所で感じてもらえたらと思うのです。また、「koti」のお菓子やお茶は、手みやげとしてお持ち帰りいただいて、それぞれの暮らしの場所で味わっていただくこともできます。琉球菓子とお茶の時間が、日常を彩り、親しい方たちとの豊かな時を刻む、その一役になれたらと思うのです。

人々が集い、

還ってくる、

家のように

そもそも私たちが「koti」をはじめようと思ったのは、

1950年代に建てられた赤瓦の家屋に出会ったことがきっかけでした。

沖縄の気候や風土に合わせてつくられた木造の平屋は、

光と影の入り方がほんとうに美しく、

風通しの良さも身体を優しく包み、間取りや庭を彩る植物や樹木の表情からも、

沖縄の季節の趣を感じることができるようにつくられています。

この沖縄の伝統的な家屋だからこそ伝えられるものがある。

この家に出会ったとき、私たちはそう予感しました。

日々の営みは、暮らす場所が基本にあります。大切に受け継いできた琉球の心、

それを支える日々の暮らし。「koti」は、日常を彩る琉球菓子店として、

みなさまに立ち寄っていただく場所であるとともに、沖縄の伝統や文化に触れ、

より深く知り、日々の生活に活かすための発信の場でもありたいと思っています。

「集いの場所」、そして「還る場所」としての「koti」。

私たちが思い描く、新しくて懐かしい「暮らし」の形がここにあります。

ロゴについて

kotiのロゴマークは、建物の屋根にある「鬼瓦」をデザインしています。

鬼瓦は赤瓦屋根の棟の端に取り付けられ、槍と水の波紋が描かれており、槍は魔除け、水は火事から家を守るとされています。

琉球菓子とお茶

沖縄の食文化を語る上で、欠かせないもののひとつに琉球菓子があります。

琉球菓子は、王朝時代に宮廷料理のひとつとして発達してきた「王朝菓子」と、庶民の工夫によって郷土で愛されてきた「郷土菓子」があり、kotiではその両方を提供いたします。

kotiで使っているモノ

kotiでは、琉球菓子を通して沖縄の暮らしの文化を伝えていきたいという思いから、 店内で使用している備品や器、カトラリーなども手づくりされたものを多く使用しています。

- お膳/WOOD STOVE FURNITURE

- 円座、すだれ/徳光修子

- 器/勝窯(やちむん)、角萬漆器(琉球漆器)、

ガラス工房清天(琉球ガラス) ほか - カトラリー/シオタニミカ ほか

※使用しているアイテムは2025年3月現在のものです

古民家の話と

レンタル

古民家の話

ゆいまーる沖縄(株)の新しい事業としてスタートした、八重瀬町東風平の古民家プロジェクト。

1950年代に建てられたのこの伝統的住居は、1年ほど前までオーナーさんがお住まいでした。退去後は建物を取り崩し、賃貸物件を建てることも考えていたそうですが、この貴重な建物を残していきたいとのお考えから、ゆいまーる沖縄が引継ぐことになりました。

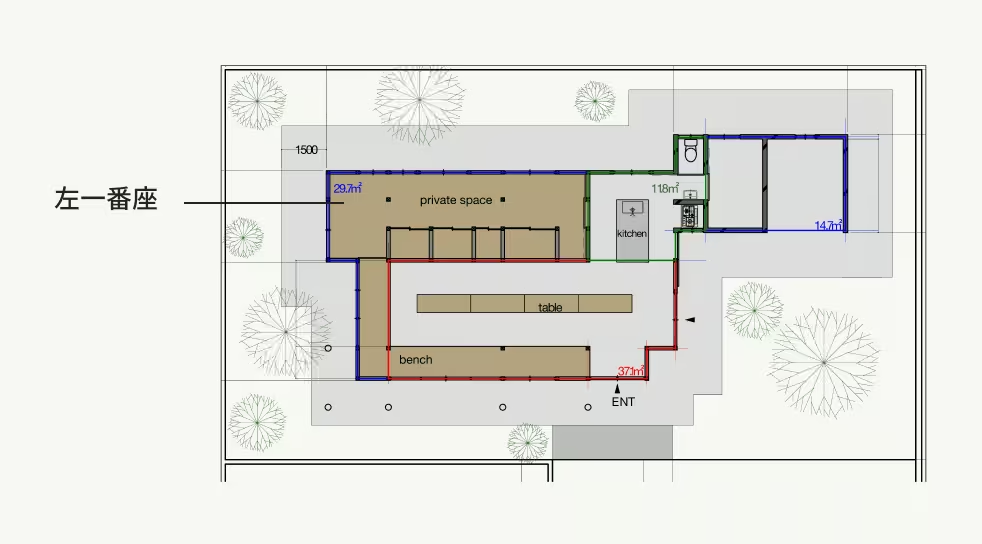

沖縄の在来民家の間取りは、表座(おもてざ)と裏座(うらざ)に分かれています。表座は南もしくは南寄りの向きで、一般的に接客の間、主人の居室、来客の出入口になっていて、裏座は北側の細長い部屋で、寝室や居室になっています。そして、東方尊重の思想から、上手となる一番座を東側(右一番座)とするケースが多くみられます。

しかし、kotiの古民家はこの逆で、西側に一番座(左一番座)があるのです。気になって調べてみると、沖縄の34箇所の地域を調査したあるデータでは、左一番座の割合が約10%あったそうです。

kotiでは元々あった渡り廊下を客席に、そして壁や天井裏を外す事で、沖縄の在来民家の構造全体が分かるようにリノベーションしています。

お知らせ

- 2025.12.31

- 2025.11.15

- 2025.11.15

- 2025.11.01

- 2025.11.01